学会党建

在根据地日伪环伺、对敌斗争形势严峻的环境中,鲁西银行从无到有,从小到大,从分散到集中,从地下到地上,从农村到城镇,在艰苦的斗争环境中不断发展,鲁西银行在货币发行额、发行数量、贷款额等方面不断发展壮大。

一、初创阶段

鲁西银行成立之初,银行机构不健全,货币发行量不大,面临着敌人的不断“扫荡”,鲁西银行在不断转移中求生存、谋发展。

1941年初,冀鲁豫根据地财政经济遇到严重困难,但是鲁西银行及印刷所却得到较大的发展。年初,第一印刷所拆分为两个印刷所:石印、裁切为第一印刷所;铅印为第二印刷所。8月,随着鲁西、冀鲁豫两公署合并,鲁西银行与冀南银行冀鲁豫办事处合并,仍称鲁西银行。同时,部队将印刷所及出纳工作移交给银行。9月,冀南银行冀鲁豫办事处印刷所与鲁西北抗敌日报社印刷所合并为鲁西银行第三印刷所。

鲁西银行旧址

随着银行机构的扩张,银行工作人员逐步增加,增加了出纳科,银行的业务范围逐渐扩大;除了印发纸币,还开展了贷款、收兑金银等业务,代理政府金库业务也逐步展开;制度方面也开始完善,制定了简易的会计制度。鲁西银行总行秘书兼业务科长方皋为训练新行员了解银行工作,牵头编写了《鲁西银行行员手册》。

方皋

二、在逆境中发展

1941年7月,鲁西区党委与冀鲁豫区党委合并,鲁西根据地并入冀鲁豫根据地。鲁西银行合并冀南银行冀鲁豫办事处,成为冀鲁豫根据地的地方银行,业务范围也由鲁西扩大到直南、豫北和鲁西南地区。

日伪对根据地的进攻扫荡也在时时冲击着这个红色银行。1942年9月27日,日寇大扫荡之后,昆张地区(昆山、张秋)沦陷为敌占区,根据地辖区面积大幅度减少,被分割为6块,步入空前的困难时期。而鲁西银行却在逆境中迅速成长,货币发行额成倍增加,银行机构进一步发展,并于春季在鲁西北三分区建立了鲁西银行第三分行;8月在中心区二分区郓城县建立了鲁西银行第二分行。分行建立后,鲁西银行改称鲁西银行总行。1942年夏,筹建了第四印刷所(鲁西南印刷所)。为了便于开展统一的货币工作,鲁西银行在全区各大集镇建立了由3名左右干部组成的货币兑换所,制度方面更趋完善,并制定了多项贷款办法。

1943年3月,为了加强对敌经济斗争,鲁西银行与工商局合署办公,各成系统,共同行动。之后将合署办公改为合并办公,实行工商管理税务、贸易、银行三位一体的体制。此举促进了金融工作的开展,在鲁西银行未设分行的地区,工商局设立外汇科,后称信用科;各县局设立外汇股,后称信用股,负责办理鲁西银行业务。

1943年,鲁西银行纸币发行量大幅度扩张,有力支持了对敌斗争和生产救灾运动的开展;同时各项贷款也在迅速增加,年底农业贷款增加到2500万元,有力地支持了灾民进行抗旱春耕、秋收秋种、纺织和运输等生产,帮助农民战胜了灾荒。此外,为了进口粮食和发展军工生产,还增加了工商业贷款,工业贷款达到7100万元,商业贷款增加到1900万元。

鲁西银行冀鲁豫边区第八军分区信贷所旧址

三、两次合并壮大,成立中国人民银行

1944年,晋冀鲁豫边区政府决定冀南和冀鲁豫两区党委合并,6月份,鲁西银行与冀南银行冀南区行合署办公。1945年5月,鲁西银行与冀南银行冀南区行正式合并,仍称为鲁西银行,分行由两个增加到八个,业务范围向北延伸至河北省衡水地区。1945年鲁西银行业务范围扩大到冀、鲁、豫、皖、苏五省交界的116个县。1946年1月1日,鲁西银行并入冀南银行,为了业务的延续性,对外仍保留鲁西银行的名称,其下属的银行机构均悬挂冀南银行和鲁西银行两块牌子。

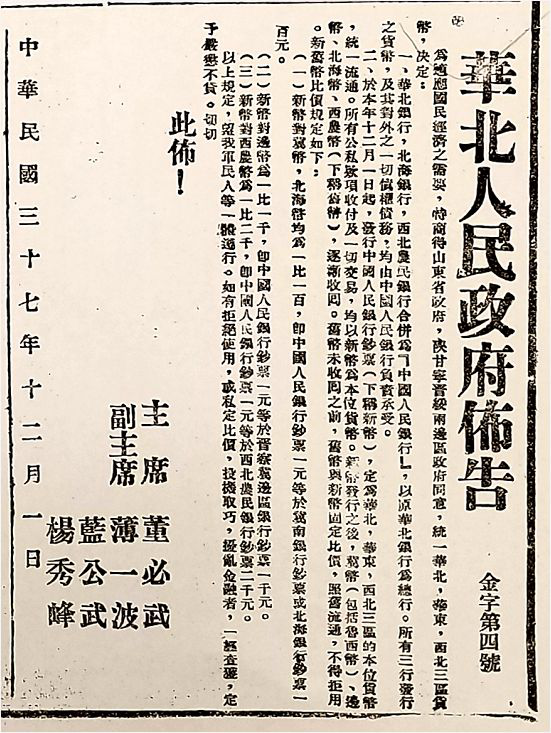

1948年10月1日,冀南银行与晋冀鲁豫边区银行在石家庄合并成立华北银行;12月1日,华北银行与北海银行、西北农民银行在石家庄合并成立中国人民银行,成为新中国金融事业的重要组成部分。原鲁西银行各分支机构最终改为中国人民银行在各地的分支机构。

华北人民政府布告——成立中国人民银行

鲁西银行是红色金融的摇篮。尽管它的存续时间只有5年零10个月,但在中国金融史上具有不可磨灭的历史功绩和现实意义。鲁西银行在党的统一领导下,红色货币印制发行、统一货币市场、金融业务支持军工生产、保障民生、促进经济发展、维护金融稳定以及货币反假等方面积累了丰富的成功经验,有力支持了新中国金融体系的建立。鲁西银行健全完善的业务制度和培养的大量银行业务干部,后来也成为新中国金融事业的中坚力量,为中国现代金融事业发展提供了重要历史借鉴。

(注:图片来源于网络)